„Mut zur Liebe mit dem Tod bestraft“

Gedenkveranstaltung für Wladyslaw Repetowski im katholischen Pfarrsaal

Nach der Einweihung eines Gedenkkreuzes für den von der Gestapo ermordeten polnischen Zwangsarbeiter Wladyslaw Repetowski hatte die Stadt Schramberg gemeinsam mit der Heimathausgruppe zu einer Veranstaltung im katholische Gemeindesaal eingeladen.

Schramberg-Tennenbronn. In einem Grußwort sah Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in dem Gedenkkreuz und der Veranstaltung ein „Zeichen gegen das Vergessen, gegen Gleichgültigkeit und für Frieden“. Sie begrüßte nämlich auch drei Nichten des Ermordeten, die eigens aus Polen und Thüringen angereist waren. Auch Verwandte von Agnes Kunz waren gekommen.

Wladyslaw Repetowski war wegen seiner Liebe zu Agnes wegen „Geschlechtsvertraulichkeit“ erhängt worden. Agnes Kunz musste ein dreiviertel Jahr in Gefängnissen und zwei KZ die Brutalität der SS erdulden. Sie wie auch ihr Sohn Franz spürten ihr Leben lang Diskriminierung und Ausgrenzung.

Ihr Schicksal stehe stellvertretend für viele ähnliche Schicksale so Eisenlohr. Der heutige Tag sei aber auch ein “tiefbewegendes Zeichen“, dass 83 Jahre nach der Tat die Menschen gemeinsam trauern könnten, „über Generationen und Grenzen hinweg“.

Kreuz aus Granit

Robert Herrmann von der Heimathausgruppe erklärte, weshalb man ein schlichtes Steinkreuz aus Granit gewählt habe: Es soll an Wladyslaw und Agnes erinnern. Es fokussiere aber auch auf das Leid der Familien, die beide tief verwurzelt im katholischen Glauben seien. Schließlich sei es ein konkretes Zeichen gegen den Nationalsozialismus. Es erinnere an ein „Verbrechen hier bei uns in unserem Dorf“.

Zeitreise mit Carsten Kohlmann

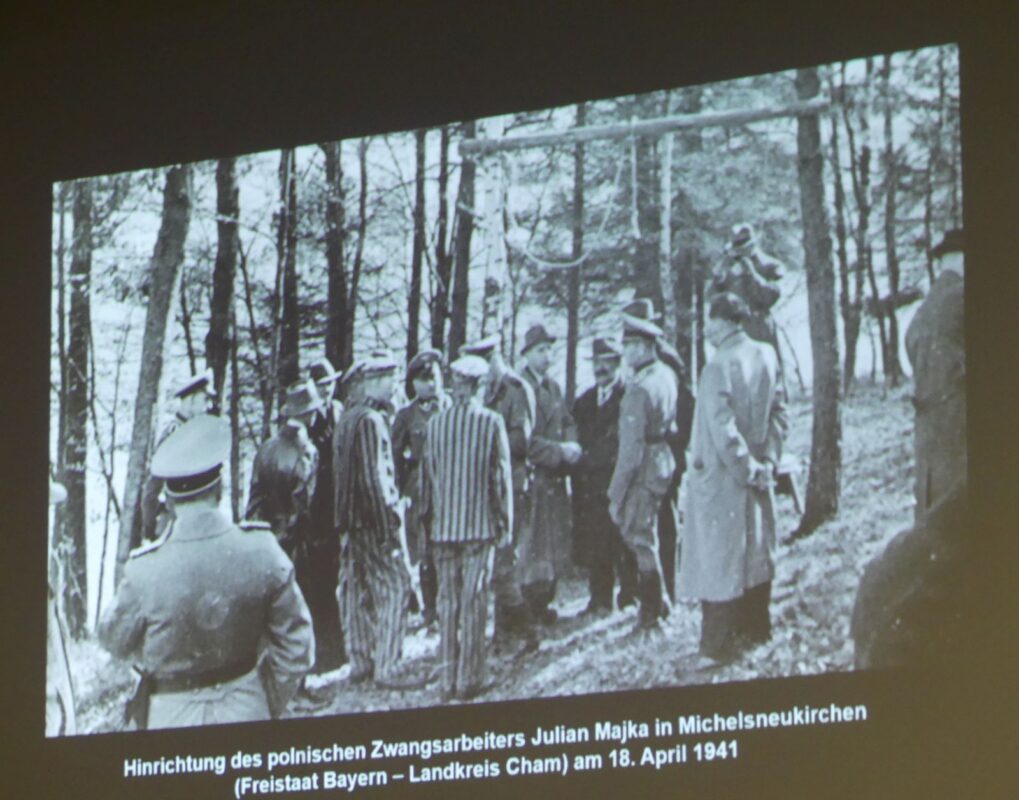

In seinem umfangreichen, mit vielen Bildern dokumentierten Vortrag hat Stadtarchivar Carsten Kohlmann die tragische Geschichte der beiden Liebenden vom Baschenjockelshof in einen größeren Zusammenhang gestellt.

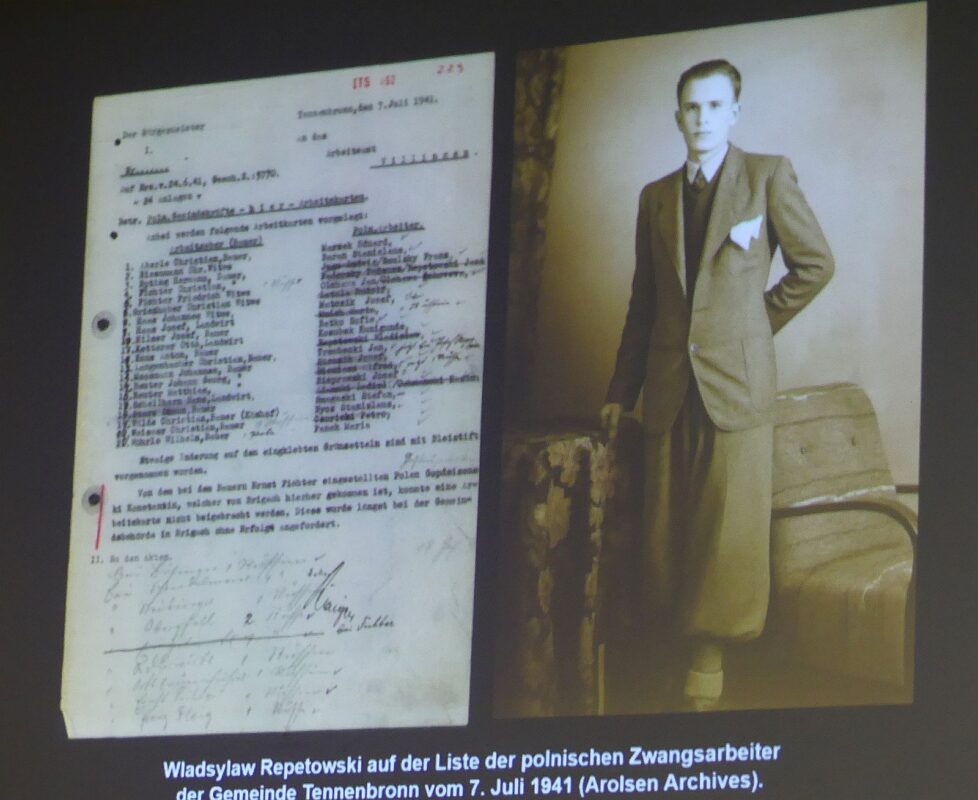

In einer Zeitreise ging es zurück zum Beginn des zweiten Weltkrieges am 1. September 1939. Überfall auf Polen. Schon Ende September 1939 hat das Arbeitsamt in Villingen den Tennenbronner Bürgermeister angeschrieben und erklärt, nein, polnische Kriegsgefangene könne er für seine Bauern nicht anfordern. Aber “polnische Gesindekräfte“. Die deutschen Besatzer hatten in den besetzten Gebieten eine Arbeitspflicht für alle Polen zwischen 18 und 65 erlassen. Im Oktober 1940 waren 400.000 polnische Zwangsarbeiter auf Bauernhöfen in Deutschland im Einsatz.

Auf dem Baschenjockelshof

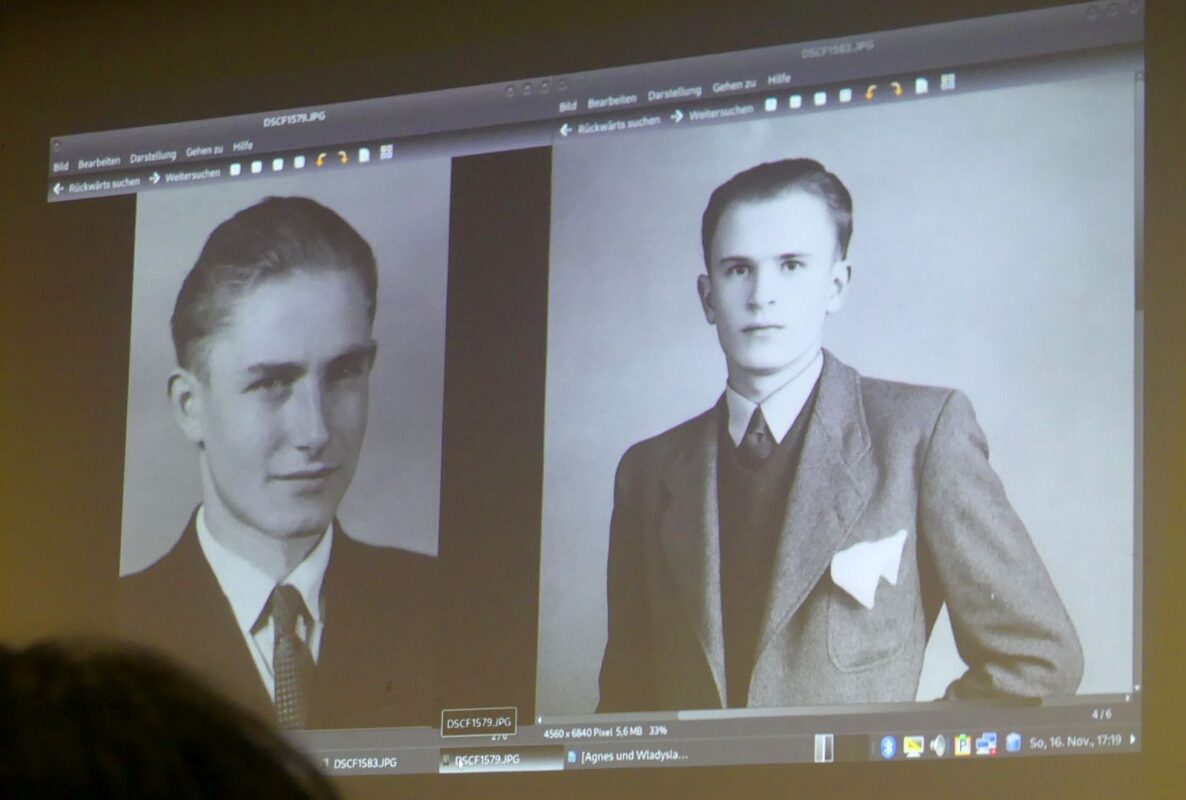

Unter ihnen Wladyslaw, dessen Vater Julian Repetowski Zimmermann, Metzger, aber auch Schuhmacher und Dirigent des dörflichen Musikvereins war. Wladyslaw hatte sechs Geschwister, die Mutter hieß Jadwika. Sein Heimatdorf Iwkowa hatte die Wehrmacht schon am 5. September besetzt.

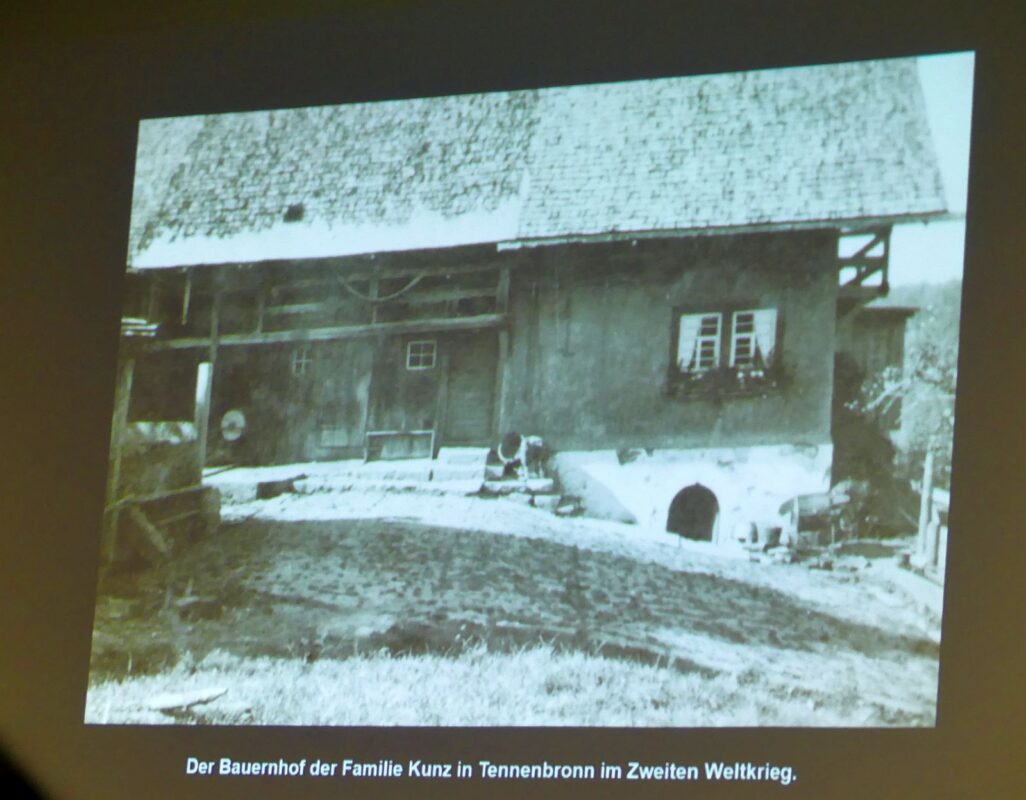

Agnes war die älteste von fünf Kindern von Anton und Theresia Kunz. Die Mutter Theresia Kunz litt jahrelang unter einer Nierenentzündung. Sie starb im März 1940. Die Wehrmacht hatte Anton Kunz zu Kriegsbeginn eingezogen. Er durfte aber wegen seiner pflegebedürftigen Frau im November 1939 nach Tennenbronn zurückkehren. Nach dem Tod ihrer Mutter übernahm die gerade 16-jährige Agnes die Mutterrolle auf dem Hof am Langenberg.

In dieser Zeit kam der ebenfalls 16-jährige Wladyslaw nach Tennenbronn und auf den Baschenjockelshof.

Die Polenerlasse

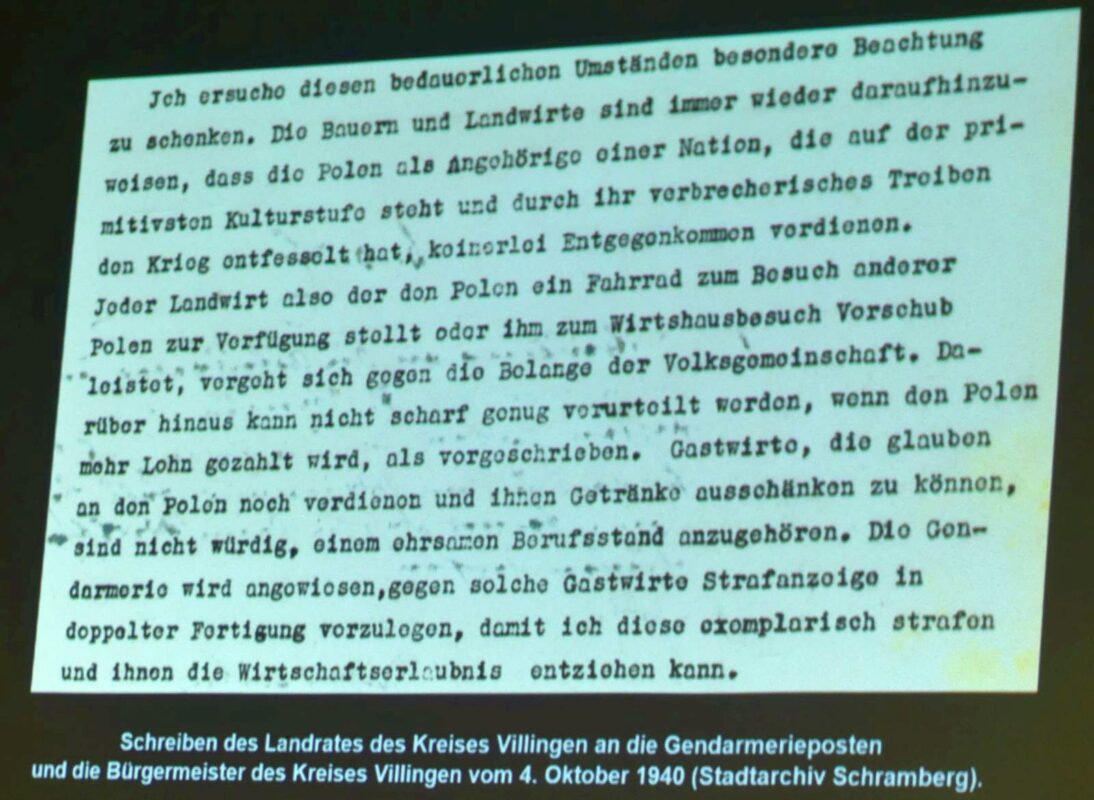

Die NSDAP fürchtete, dass sich auf dem Land und den Höfen die Menschen zu gut verstehen könnten. Im März 1941 erließ die NS-Regierung daher die „Polenerlasse“ voller „diskriminierender Maßnahmen“, so Kohlmann. Das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium schickte die 15 Punkte umfassenden Vorgaben an die Kreisbauernschaften.

In den Erlassen hatte der NS-Staat unter anderem bestimmt, dass den „Landarbeitern polnischen Volkstums“ kein Beschwerderecht zustehe. „Die Benutzung von Fahrrädern ist streng verboten.“ Für die katholischen Polen sicher besonders schlimm: „Der Besuch von Kirchen gleich welcher Konfession ist streng verboten.“ Theater, Kino oder sonstige kulturelle Veranstaltungen waren tabu.

Die Polen durften nicht im Bauernhaus, sondern mussten im Stall oder in der Scheune schlafen und so weiter. Unter 7. hielten die NS-Bürokraten fest: „Der Geschlechtsverkehr mit Frauen und Mädchen ist streng verboten und wo solcher festgestellt wird, ist Anzeigepflicht gegeben.“

Am Ende wird auch den „Betriebsführern“ mit hohen Strafen gedroht, wenn die Behörde feststelle, „dass der notwendige Abstand von den Landarbeitern nicht gewahrt wurde“.

Den polnischen Zwangsarbeitern seien die Regeln bekannt gemacht worden, auch dass auf eine Beziehung zu einer deutschen Frau die Todesstrafe stehe, berichtete Kohlmann. Auch mussten alle Polen ein Polenkennzeichen, ein P auf gelben Grund tragen. Trotz der strengen Regeln hätten sie im ländlichen Raum viele nicht an die Regeln gehalten, berichtet Kohlmann.

Franz Xaver kommt zur Welt

Agnes und Wladyslaw verlieben sich, Agnes wird schwanger. Wladyslaw wird im Oktober 1941 zu einem anderen Bauern versetzt. Am 28. November 1941 kommt Franz Xaver zur Welt. „Es war eine schwere Geburt“, hat Kohlmann erfahren. Agnes habe ihre Schwangerschaft für sich behalten. Niemand in der Familie habe etwas geahnt. Am 15. Dezember schaltet sich das Jugendamt aus Villingen ein. Agnes ist minderjährig, das Kind unehelich. Das Jugendamt übernimmt die Amtsvormundschaft.

Denunziation und Festnahme

Wohl im Januar 1942 wird Agnes angezeigt. „Man weiß nicht, wer es war“, so Kohlmann. Die Gestapo nimmt Agnes am 16. Januar fest, Wladyslaw wohl auch in diesen Tagen. Sie kommen ins Amtsgerichtsgefängnis in Villingen. Dort verhört sie die Gestapo „mit harten Mitteln“, wie sich Kohlmann ausdrückt. Agnes habe später in einem Antrag auf Wiedergutmachung über das Verhör geschrieben: „Dabei habe ich den Vater des Kindes angeben müssen.“

Wladyslaw musste im Amtsgericht Villingen seine Vaterschaft anerkennen und sich zu 30 Reichsmark Unterhalt pro Monat verpflichten. Außerdem musste er unterschreiben: „Ich beabsichtige die Mutter nicht zu heiraten.“ Da war schon klar, dass der Reichsführer-SS Heinrich Himmler, wie in fast allen anderen dieser Fälle die „Sonderbehandlung“ anordnen würde.

Wer waren die Schreibtischtäter?

Kohlmann hat recherchiert, wer die Haupttäter bei der Ermordung von Wladyslaw und der KZ-Haft von Agnes waren. Zwei Akademiker, Dr. Walter Schick und Dr. Heinrich Faber. Die beiden waren die Chefs der Gestapo in Karlsruhe. Schick war vermutlich bei der Hinrichtung in Tennenbronn dabei.

In Berlin unterschrieb Heinrich Himmler die Todesurteile, er entschied, wer „sonderbehandelt“ wird. Dies geschah auf Vorschlag der Gestapo-Leitstelle, also Schick und Faber. Das Reichssicherheitshauptamt leitete Reinhard Heydrich. Ihm unterstand die Gestapo.

(Zu Dr. Walter Schick und Dr. Heinrich Faber am Ende dieses Textes mehr.)

Vom Gefängnis ins KZ

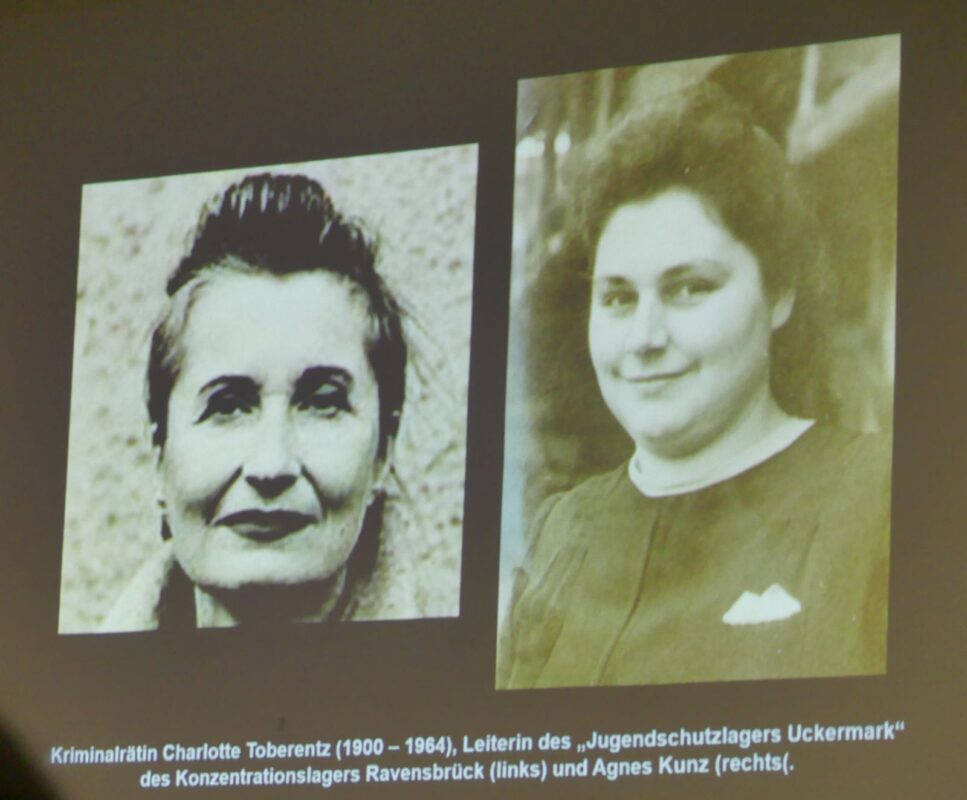

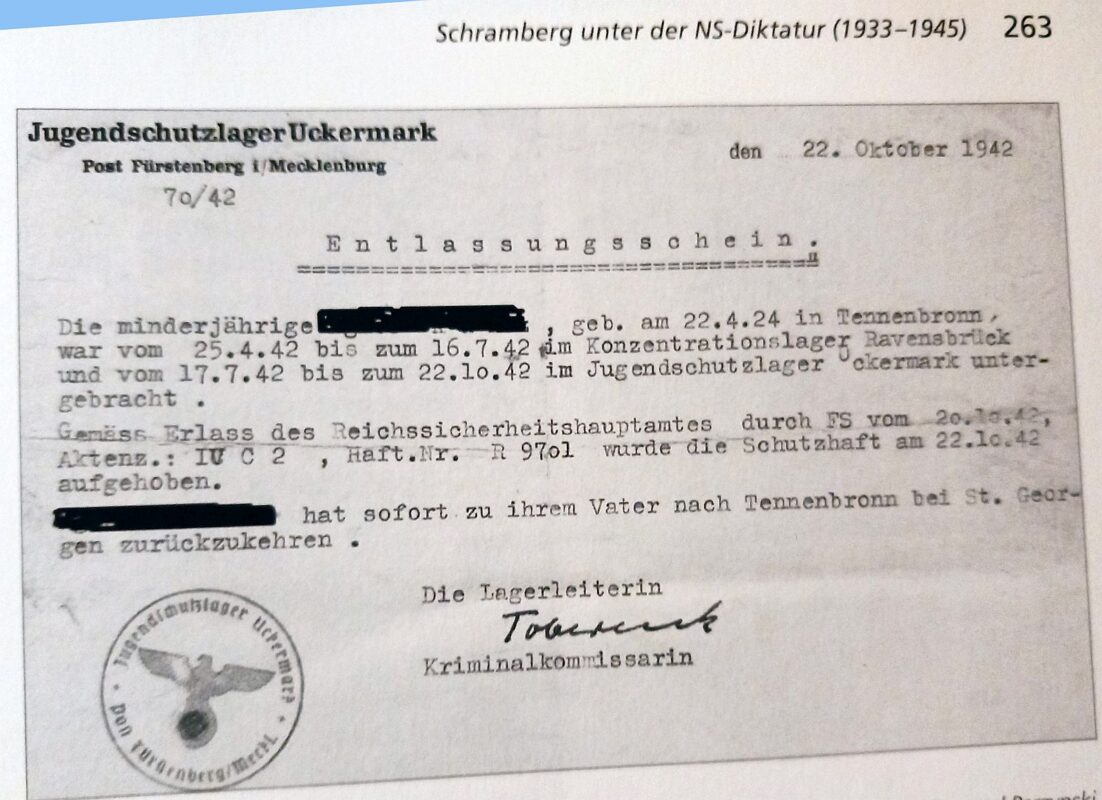

Agnes kam von Villingen erst nach Radolfzell in ein Jugendgefängnis, von dort in das Frauen-KZ Ravensbrück und schließlich in das „Jugenderziehungslager“ Uckermark, das eine Kriminalrätin Charlotte Toberentz geleitet hat.

Agnes war eine der ersten 100 jungen Frauen, die unter sehr harten Bedingungen im Lager leben und arbeiten mussten.

Am 20. Oktober kehrte sie – kahlgeschoren – zurück auf den Baschenjockelshof. „Agnes versuchte, ihrem Bub eine gute Mutter zu sein“, so Kohlmann, der ein Familienalbum mit Bildern aus der Zeit durchgesehen hat. „Was für eine großartige Lebensleistung.“

Wladyslaw musste sterben

Wladyslaw schickte die Gestapo in KZ Dachau. Von dort holte man ihn zurück, um ihn am 5. Juni 1942 an einem Ahornbaum am Weg zum Langenberg zu erhängen.

Die Gestapo-Männer hätten bei all diesen Hinrichtungen einen Platz ausgesucht, der in der Nähe des Tatorts lag. Gestapo-Männer wählten im Vorfeld einen „geeigneten Baum“ aus. Dabei anwesend war die örtliche NS-Prominenz, Vertreter der Gemeinde, also die Bürgermeister, der Landrat, ein Amtsarzt und die zuständigen Gestapomänner. Deshalb vermutet Kohlmann, dass Schick sich diese Hinrichtung in der Nähe seiner Heimatstadt nicht entgehen ließ. Die etwa 150 polnischen Zwangsarbeiter in Tennenbronn mussten an ihrem erhängten Kameraden vorbeiziehen.

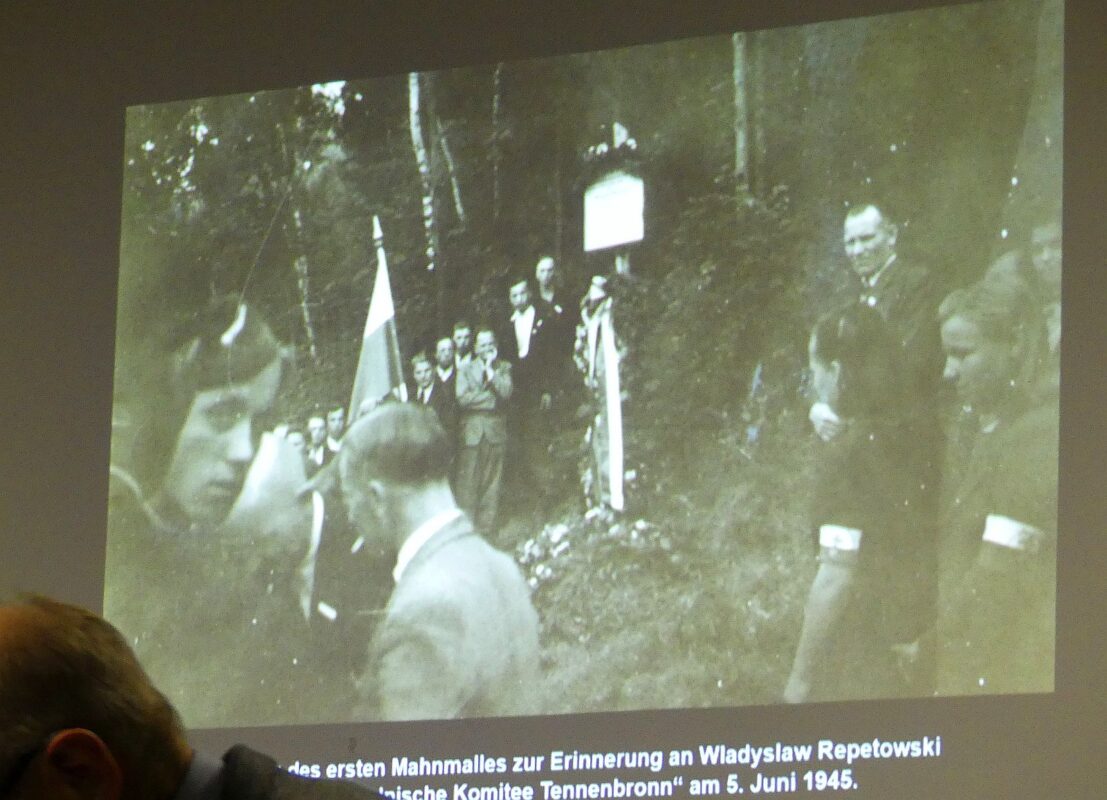

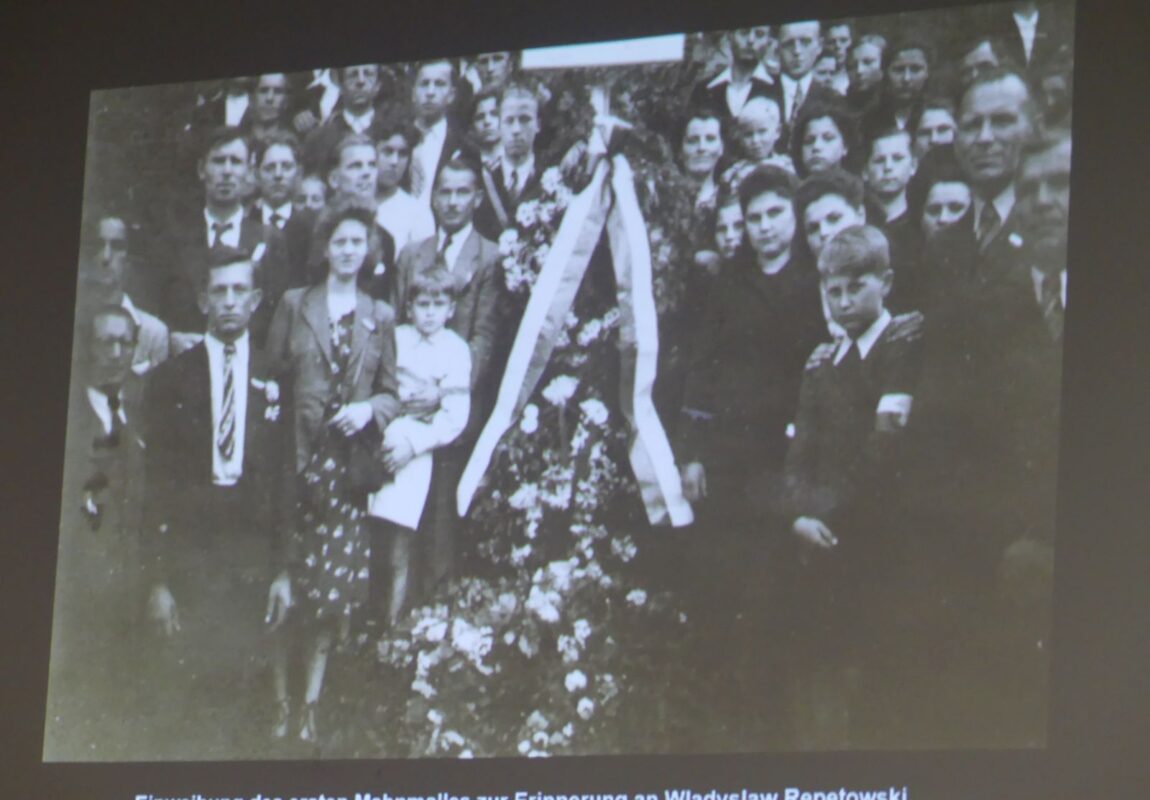

Die Polen gedenken ihres Kameraden

Nur etwa vier Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter am 5. Juni 1945 eine Gedenktafel an der Stelle errichtet, an der auf den Tag genau drei Jahre zuvor die Gestapoleute Wladyslaw Repetowski ermordet hatten. Mit dabei Agnes Kunz und ihr kleiner Sohn Franz. Der Ahornbaum stand da nicht mehr. Den habe der Waldbesitzer am Tag nach der Hinrichtung gefällt, erzählt man sich in Tennenbronn.

Polnische Technikerschule im Schramberger Schloss

Die polnischen ehemaligen Zwangsarbeiter, die nicht in ihr inzwischen kommunistisches Heimatland zurückkehren wollten, gründeten eine polnische Technikerschule. Diese befand sich bis 1947/48 im Schramberger Schloss. Auf einem Bild von damals weht die polnische Fahne über dem Schloss.

Auch nach dem Krieg bleiben die Behörden gnadenlos

Agnes Kunz beantragte nach dem Krieg Wiedergutmachung als NS-Opfer Ein Amtsrichter lehnte ihren Antrag ab, sie sei keine Verfolgte im Sinne des Gesetzes. Auch eine Waisenrente verweigerte man Franz. Sie habe „nichts vorgetragen, das ihre grundsätzliche Gegnerschaft zum NS-Regime“ belege, hieß es zur Begründung. Die KZ- Haft sei auf ein „nur auf sinnliche Befriedigung ausgerichtetes Liebesverhältnis“ zu dem Zivilarbeiter zurückzuführen, begründete das Badische Ministerium der Finanzen seine Entscheidung.

Kohlmann beschrieb die Nachkriegsgeschichte mit der Erklärung der polnischen Bischöfe von 1965 „Wir vergeben und bitten um Vergebung“, über Willy Brandts Kniefall in Warschau 1970 und zum Fall der Mauer.

Schwieriges Erinnern

Ein erster Versuch, an die Geschichte von Wladyslaw und Agnes zu erinnern, stammt vom damaligen SPD-Gemeinderat Reinhard Großmann. Dieser habe dem Pfarrer von Iwkowa geschrieben und eine Partnerschaft mit Tennenbronn vorgeschlagen. Weil die Familie von Agnes bat, dies nicht weiter zu verfolgen, schlief die Initiative ein.

2004 spricht ein Bruder von Agnes mit dem Schramberger Historiker Hans-Joachim Losch. Dieser veröffentlicht die Geschichte, aber ohne den Namen Kunz zu nennen, in einer umfangreichen Stadtchronik.

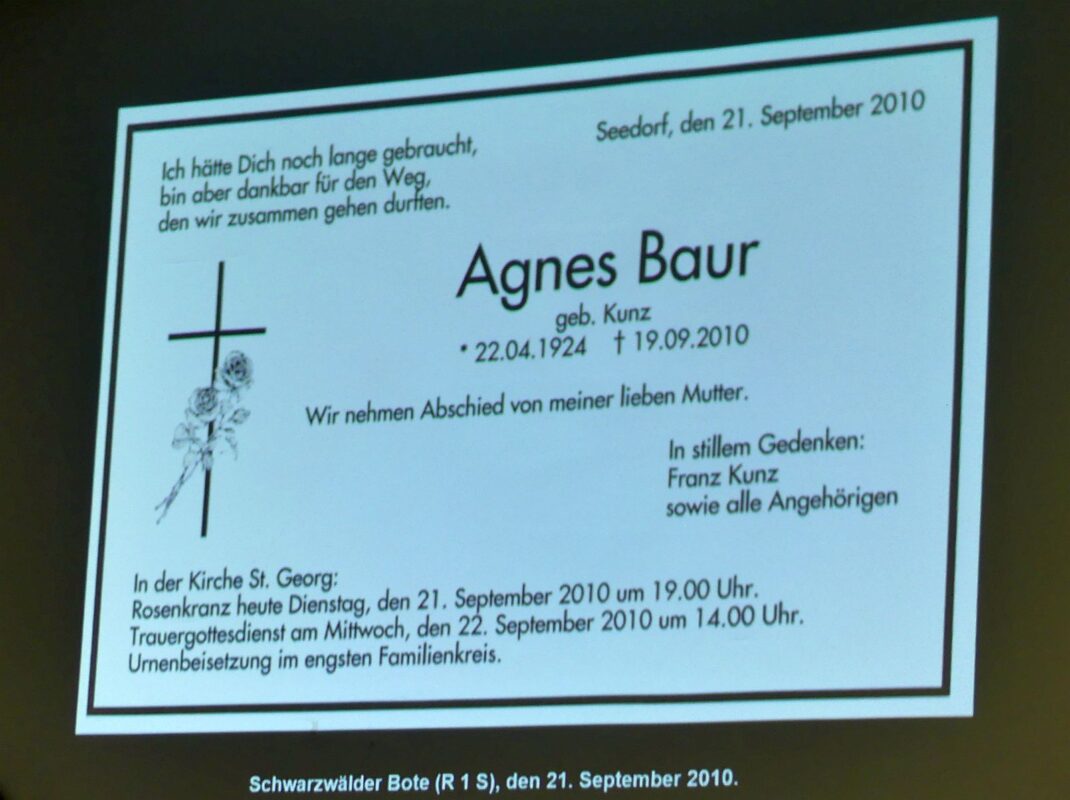

Agnes lebt mit ihrem Sohn und ihrem Vater auf dem elterlichen Hof. 1970 heiratet sie den verwitweten Alfons Baur und zieht zu ihm nach Seedorf. Als Agnes 2010 stirbt, schreibt ihr Sohn Franz in der Todesanzeige: „Ich hätte Dich noch lange gebraucht, bin aber dankbar für den Weg, den wir zusammen gehen durften.“

Beim Durchblättern des Albums sei er auf einen Zettel gestoßen, erzählt Kohlmann. Darauf war die Heimatadresse von Wladyslaws Schwester in Iwkowa notiert. Diesen Zettel hat Agnes ihr Leben lang aufbewahrt.

Die Zuhörer dankten Kohlmann mit langem Beifall für seinen Vortrag.

Liebe mit dem Tod bestraft

Für Wladyslaw Repetowskis Verwandtschaft wandte sich Barbara Michalak an die Tennenbronnerinnen und Tennenbronner. Sie sprach von einem „Akt tiefer Rührung und Wiedergutmachung“. Ihre Familie sei sehr froh, dass diese fast vergessene Geschichte von der Tennenbronner Heimathausgruppe wieder ans Licht gebracht worden sei. „Unsere Familie wusste wenig über das Schicksal von Wladyslaw.“

Sie erinnerte daran, dass mehr als zwei Millionen Polen als Sklaven im „Dritten Reich“ schuften mussten. Für den Mut zur Liebe sei ein junger Mann mit dem gnadenlosen Tod bestraft worden.

„Heute fühlen wir uns hier wie in einer anderen Welt“, so Barbara Michalak. Der Ort der einstigen Schande werde zu einem Symbol der Hoffnung. Im Namen ihrer Familie danke sie allen Beteiligten.

Berührende Begegnung

Gert Kunz sprach für die Familie von Agnes. Bei einem Treffen mit der Familie von Wladyslaw auf dem Hof habe es sich wie eine Familie angefühlt. Anton Kunz sei es nicht leichtgefallen, den Antrag zu stellen, einen Zwangsarbeiter zugewiesen zu bekommen. Abends habe die Familie mit ihm Karten oder Mensch ärgere dich nicht gespielt. „Niemand hat etwas von der Romanze bemerkt.“ Doch nach der Geburt von Franz habe Wladyslaw zwar tapfer weitergearbeitet, aber gesagt: „Meine Zeit ist abgelaufen.“ Wenig später, Mitte Januar 1942, hat die Gestapo beide verhaftet.

Diskriminierung auch nach 1945

„Auch das Leben von Agnes und Franz war zerstört“, so Gert Kunz. Agnes sei beim Einkaufen beschimpft, Franz in der Schule gehänselt worden. Als Franz später, lange nach dem Krieg, sich in ein Mädchen aus dem Dorf verliebt habe, habe der Schwiegervater in spe zu seiner Tochter gesagt: „Du wirst dich doch nicht mit dem einlassen.“

Bei dieser Ausgangslage habe lange Zeit niemand aus der Familie ein Interesse gehabt, dass dieser Geschichte thematisiert wird.

Wider das Vergessen

Robert Hermann vom Heimathaus betonte, es sei ihnen darum gegangen, die Geschichte zu bewahren, „damit niemand sagen kann, bei uns ist nichts passiert“. Auch Alfred Moosmann fand, es sei heute nötiger denn je, an die Verbrechen in der NS-Zeit zu erinnern.

In seinem Schlusswort dankte Ortsvorsteher Manfred Moosmann allen Beteiligten für das neue Mahnmal und den Gedenknachmittag. Es sei „mehr als ein symbolischer Akt“, es sei „ein Akt der Menschlichkeit, dass wir nicht vergessen wollen, Verantwortung zu übernehmen“.

Wladyslaw, Agnes und Franz seien „Teil unserer Geschichte“, so Moosmann. Sie zeigten, wohin Hass und Diskriminierung führen. Er habe „die Hoffnung, dass aus Erinnerung Versöhnung wächst und aus Schmerz Menschlichkeit entsteht“, schloss Moosmann.

Die Täter und die Taten

Maßgeblich für die Verbrechen an Wladyslaw, Agnes und Franz verantwortlich waren zwei Akademiker: Dr. Walter Schick und Dr. Heinrich Faber. Beides überzeugte Nationalsozialisten.

Ein Schramberger als Obersturmbannführer

In Karlsruhe leitete Dr. Walter Schick die Gestapo-Leitstelle. Schick stammte aus Schramberg. Sein Vater war Rektor an der damaligen evangelischen Berneckschule. Die Familie lebte in einem Haus am Brestenberg, wie Stadtarchivar Carsten Kohlmann berichtet. Schick hatte nach dem Abitur Jura studiert. Schon 1931 wurde er Mitglied der NSDAP und der SS. Ab 1937 arbeitete er für die Gestapo. Schick sei ein „typischer NS-Jurist und Überzeugungstäter“ gewesen. Er hatte den Rang eines SS-Obersturmbannführers.

1944 kam er bei einem Autounfall in Königsberg ums Leben. Zuvor hat er weitere Verbrechen an jüdischen Zwangsarbeitern befohlen. Eine Geschichte ist dokumentiert bei Wikipedia: Schick erläuterte in Königsberg dem Leiter der Staatspolizei-Außenstelle Allenstein, SS-Sturmbannführer Hermann Herz, die der Geheimhaltung unterliegende Aktion 1005. Dabei sollten die Massengräber der Mordopfer der Einsatzgruppen ausgegraben und die Leichen verbrannt werden, um Spuren der Gräueltaten zu beseitigen.

Herz bildete ein „Enterdungskommando“, dem neben ehemaligen Einsatzgruppenangehörigen, Gestapo-Beamten und Gendarmen auch bis zu 15 jüdische Zwangsarbeiter angehörten. „Dieses Kommando öffnete die Massengräber, verbrannte die Leichen und bepflanzte danach die zugeschütteten Gruben zur Tarnung der Verbrechen. Die jüdischen Zwangsarbeiter wurden nach dem Ende dieser Aktion erschossen“, wie man bei Wikipedia nachlesen kann.

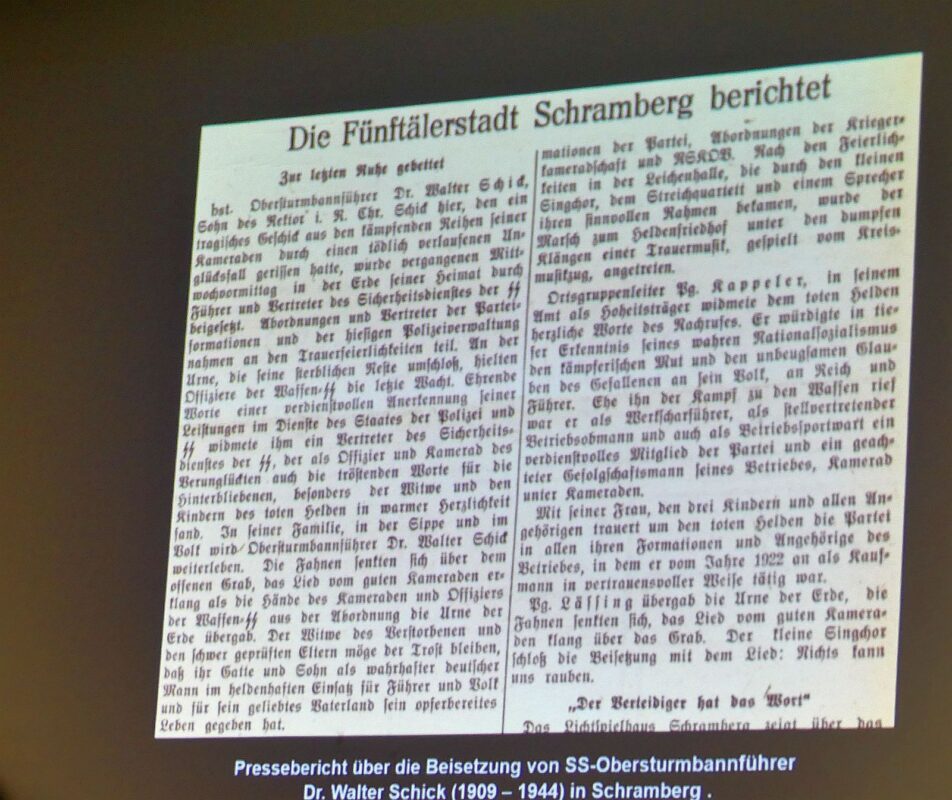

In Schramberg von den Nazis als Held verehrt

Schick starb bei einem Autounfall am 21. Juli 1944, einen Tag nach dem Attentat auf Adolf Hitler. In der Heimatpresse in Schramberg ist von „tröstenden Worten“ für die Witwe und die Kinder „des toten Helden“ bei Schicks Beerdigung auf dem Schramberger Friedhof die Rede. Er habe „im heldenhaften Einsatz für Führer und Volk … sein opferbereites Leben gegeben“.

Ein Altphilologe als Gestapo-Beamter

Schicks Stellvertreter war Dr. Heinrich Faber. Da er Leiter der Abteilung Fremdarbeiter war, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Akte Repetowski aus Tennenbronn über seinen Schreibtisch gegangen.

Gegen den studierten Altphilologen Faber, der 1926 zur Polizei wechselte und ab 1937 in Karlsruhe bei der Gestapo im Rang eine SS-Sturmbannführers und Kriminaldirektors arbeitete, liefen nach dem Krieg zwei Ermittlungsverfahren.

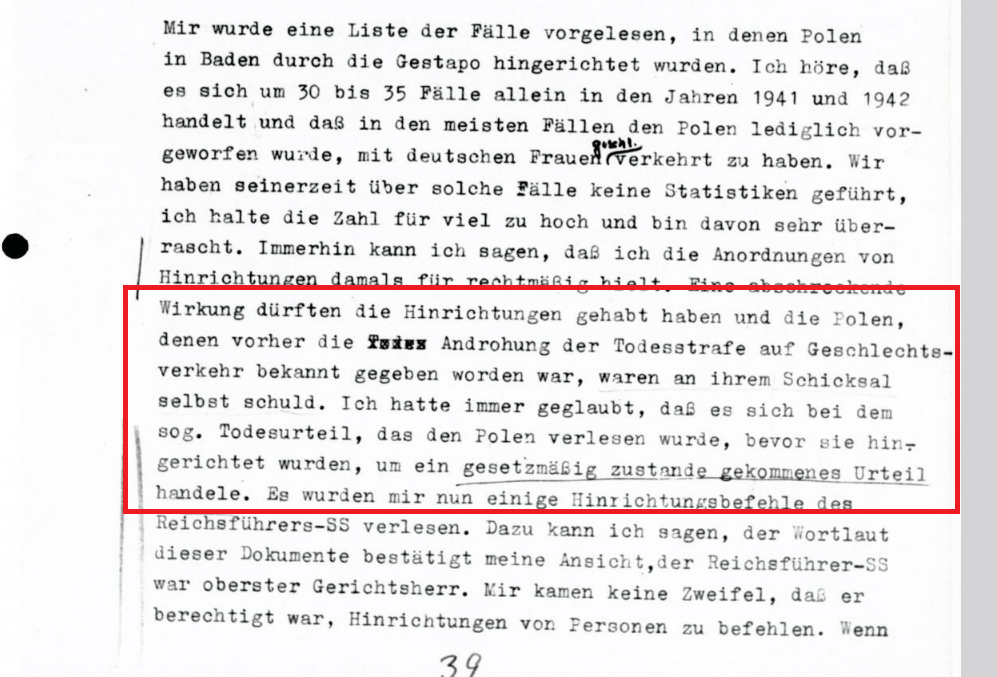

Selbst schuld

In einer Vernehmung wegen seiner Beteiligung an den Hinrichtungen polnischer Zwangsarbeiter erklärt Faber im März 1960, er habe die “Anordnungen von Hinrichtungen damals für rechtmäßig“ gehalten. Es habe eben die Anordnung gegeben, dass Geschlechtsverkehr mit einer deutschen Frau mit dem Tode bestraft werde. „… die Polen, denen vorher die Androhung der Todesstrafe auf Geschlechtsverkehr bekannt gegeben worden war, waren an ihrem Schicksal selbst schuld“, so die Aussage dieses Dr. Heinrich Faber laut Protokoll. Er habe „immer geglaubt, dass es sich…um ein gesetzmäßig zustande gekommenes Urteil handele“.

Befehlsnotstand oder nicht hinreichend verdächtig

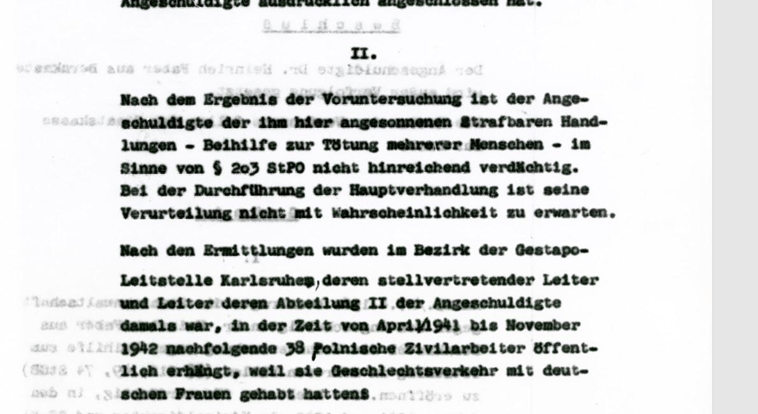

Nach all den Befragungen hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zwar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 23. März 1962 aber beantragt ein Staatsanwalt Dr. Müller das Verfahren wegen Mordes außer Vollzug zu setzen. Der Beschuldigte habe aus Befehlsnotstand gehandelt.

Das Landgericht Karlsruhe folgte diesem Antrag am 10. März 1964, allerdings mit einer anderen juristischen Begründung. Er sei „der ihm hier angesonnenen strafbaren Handlungen – Beihilfe zur Tötung mehrere Menschen – im Sinne von § 203 StPO nicht hinreichend verdächtig“.

Heinrich Faber lebte nach Kriegsende zwei Jahre im Untergrund. Er betätigte sich als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft und als kaufmännischer Angestellter.

In einem Entnazifizierungsverfahren stufte ihn die Spruchkammer Osnabrück am 23. März 1951 als „Mitläufer im NS-Regime“ ein. In der Folgezeit lebte er bis 1958 als Handelsvertreter in Oslo und bezog danach Sozialleistungen, wahrscheinlich eine Beamtenpension. Er starb 1973 in Oelde in Norddeutschland.

38 Mal in Baden

Auffällig häufig, so Carsten Kohlmann, mussten polnische Zwangsarbeiter in Baden ihre Liebe zu einem deutschen Mädchen mit dem Tod bezahlen. Ob das an Dr. Schick und Dr. Faber lag?

Das Verfahren lief praktisch immer gleich ab: Wenn jemand einen polnischen Zwangsarbeiter denunziert hatte, verhaftete die Gestapo den Mann und meist auch die Frau. Es gab eine kurze Untersuchung, oft mit brutalen Methoden, um Geständnisse zu erzwingen. Dann schickte der Gestapochef in Karlsruhe, also Dr. Schick oder Dr. Faber die Akte nach Berlin.

Dort entschied der Reichsführer der SS Heinrich Himmler meist auf „Sonderbehandlung“. Das war gleichbedeutend mit Hinrichtung durch den Strang. Himmlers Befehle, so habe er geglaubt hätten „Gesetzeskraft“, sagte Faber in seiner Vernehmung 1960.

Die Akte ging von Berlin zurück an die Gestapo vor Ort, und die zog den Mord dann durch. Es gab kein Gerichtsverfahren, keinen Verteidiger, es gab nicht einmal ein Gesetz, lediglich einen Erlass des Reichsführers SS.

In den Akten zu den Ermittlungen gegen Faber listet die Staatsanwaltschaft akribisch 38 Hinrichtungen von polnischen Zwangsarbeitern auf. In Saig, in Villingen, in Salem, Pfullendorf, Donaueschingen, Jestetten, Gernsbach, Grenzach, Hüfingen, Schiltach… überall in Baden fanden diese Hinrichtungen statt. Und eben auch in Tennenbronn.

Kaum Widerstand

Emil Haas, ein anderer Gestapo-Beamter aus Karlsruhe, hat am 19. April 1961 ausgesagt, es sei trotz der Androhung der Todesstrafe vorgekommen, „dass Polen sich an deutsche Frauen herangemacht und mit diesen Geschlechtsverkehr ausgeübt haben“. In den Dörfern sei so etwas kaum verborgen geblieben. Es hätten „Leute aus der Zivilbevölkerung, der SD, meist aber auch der Ortsgruppenleiter der NSDAP Meldungen über derartige Vorgänge an die Gestapo“ erstattet.

Haas berichtet bei seiner Vernehmung, dass es bei einer geplanten Hinrichtung eines jungen Polen in Gernsbach Widerstand aus der Bevölkerung gab. Ein Kriminalsekretär aus Stuttgart habe den Auftrag gehabt, die Exekution von Stanislaus Janeczek vorzubereiten. Dieser Kriminalbeamte habe ihm berichtet, „dass die Bevölkerung über die Hinrichtung sehr aufgebracht sei. Die Besitzerin des Kirschbaums, an dem der Pole aufgehängt werden sollte, erklärte, sie wolle den Kirschbaum vorher absägen.“

Der Karlsruher Gestapo-Chef Dr. Schick habe dann einen anderen Gestapobeamten bestimmt, der die Hinrichtung dann auch vollzogen habe. Es ist die einzige Stelle in der fast 250-seitigen Akte zu Dr. Faber, in der so etwas wie Widerspruch aus der deutschen Bevölkerung herauszulesen ist.